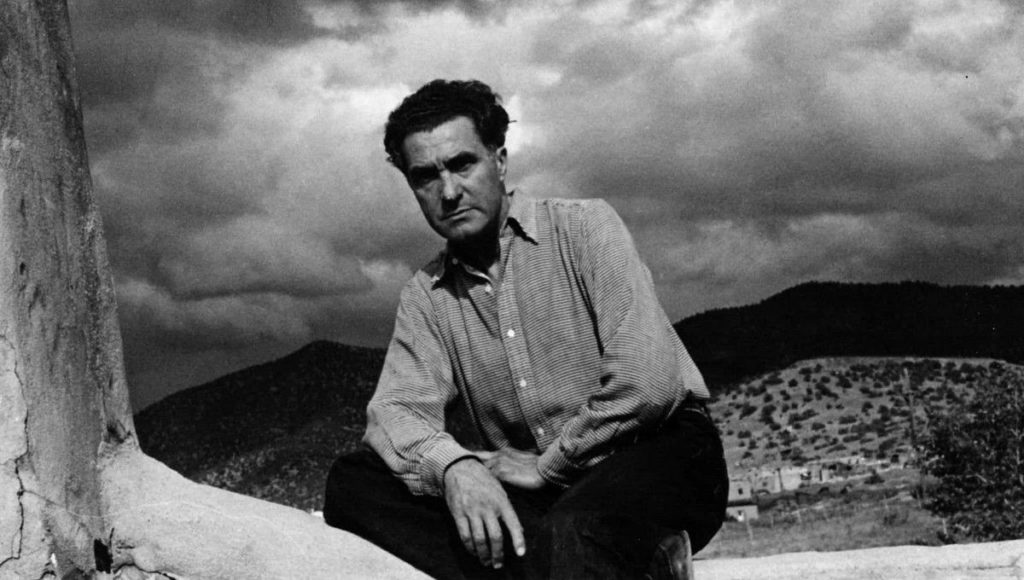

Le 6 novembre 2025, on commémore le 60ᵉ anniversaire de la mort d’Edgard Varèse (né le 22 décembre 1883 à Paris – mort le 6 novembre 1965 à New York). C’est l’occasion de revenir sur la vie, l’œuvre et l’influence de ce compositeur hors norme, souvent considéré comme l’un des pères de la musique contemporaine et électroacoustique.

I. Un parcours singulier et un engagement radical

Edgard Varèse fut un homme de contrastes : d’origine française, établi aux États-Unis dès 1915, il a exploré toute sa vie des territoires sonores inédits. Formé à la Schola Cantorum de Paris (avec Vincent d’Indy, Albert Roussel) puis au Conservatoire (Widor), il rejeta rapidement l’académisme. Il vécut à Berlin avant la Première Guerre mondiale, où il fréquenta Busoni et Strauss.

Son exil volontaire vers New York marque un tournant : il y défend une vision radicale du son et fonde des institutions pour promouvoir la musique moderne, comme l’International Composers’ Guild (1921) et l’Association pan-américaine des compositeurs (1926). Ce militantisme témoigne de son désir profond d’une musique renouvelée, débarrassée des conventions du passé.

II. Une approche révolutionnaire du son

Ce qui distingue Varèse, c’est sa conception du son non pas comme simple matériau mélodique ou harmonique, mais comme “corps de son dans l’espace” : des masses, des fréquences, des intensités qui se déplacent, dialoguent, se heurtent. Pour lui, le timbre, la densité sonore et le rythme étaient des éléments fondamentaux.

Il réinventa l’usage des percussions (souvent mêlées aux vents), inventa des procédés de spatialisation, et rêva très tôt d’une musique électronique – bien avant que la technologie ne le rende possible.

Quelques œuvres emblématiques illustrent son audace :

- Ionisation (1931) : une pièce pour percussion (et même deux sirènes), qui fut l’un des premiers grands jalons du répertoire percussif.

- Density 21.5 (1936) : pour flûte seule, une œuvre presque abstraite, qui explore le timbre comme un univers autonome.

- Déserts (1954) : mêlant instruments et bandes magnétiques, c’est un moment clé dans sa production électroacoustique.

- Poème électronique (1957-58) : sans doute son pont le plus marquant vers l’électronique pure : conçu pour le pavillon Philips à l’Exposition Universelle de Bruxelles, il était diffusé via 425 haut-parleurs.

III. L’influence et l’héritage

1. Sur la musique contemporaine

Varèse a profondément influencé les générations suivantes. Son travail sur la percussion, le timbre, l’espace sonore, a ouvert la voie à la musique expérimentale, électroacoustique et acousmatique. Sa dimension de “philosophe du bruit” a redéfini la musique comme exploration du son brut.

Son œuvre, souvent peu volumineuse mais intense, reste étudiée et jouée : l’IRCAM et d’autres institutions consacrent encore des recherches à ses partitions.

2. Dans la littérature et la correspondance

La correspondance de Varèse, notamment avec le compositeur André Jolivet (1931-1965), offre un précieux témoignage de sa pensée artistique et de ses ambitions. Ces échanges montrent l’homme derrière la musique : exigeant, visionnaire, souvent en lutte contre l’incompréhension.

3. Dans la culture populaire et au-delà

L’impact de Varèse dépasse les frontières strictement “classiques” : des compositeurs de musique électronique, des artistes de la scène contemporaine, voire des musiciens populaires, reconnaissent sa dette envers son approche du son. On peut citer, parmi d’autres, des influences indirectes dans le rock expérimental, l’ambient et la musique électronique moderne.

Conclusion

Soixante ans après sa mort, Edgard Varèse continue de résonner : non seulement comme un compositeur avant-gardiste, mais comme un architecte du son, un pionnier qui nous invite toujours à entendre le monde autrement. Sa musique, sa pensée, sa passion pour l’innovation nous rappellent que l’art sonore n’a pas de limites – et que la création musicale reste une exploration sans fin.