La musique classique, souvent considérée comme un bastion de l’authenticité, abrite pourtant un phénomène surprenant : les faussaires. Que ce soit par la contrefaçon d’œuvres, l’attribution erronée à des compositeurs célèbres ou la création d’œuvres sous de fausses identités, ces acteurs clandestins de la musique classique remettent en question notre perception de l’art et son intégrité. Dans cette enquête, nous plongerons dans l’univers des faussaires de la musique classique, en explorant leurs motivations, leurs méthodes, leurs impacts et en présentant des exemples concrets.

Qui sont-ils ?

Les faussaires de la musique classique ne sont pas toujours des musiciens ratés ou des amateurs en quête de reconnaissance. Parmi eux se trouvent des compositeurs talentueux, des musiciens aguerris et même des artistes ayant une formation musicale solide. Leur motivation peut varier, incluant un mélange de désespoir artistique, de cupidité financière et de désir de reconnaissance.

Dans les années 1990, le pianiste et chef d’orchestre Vladimir Ashkenazy a été au cœur d’une controverse lorsqu’une série d’enregistrements de pièces attribuées à Chopin s’est révélée être des œuvres composées par un musicien peu connu. Les enregistrements avaient été commercialisés sous le nom de Chopin, exploitant la renommée du compositeur pour générer des ventes.

L’œuvre de Franz Schubert a également été sujette à des contrefaçons. Dans les années 1800, plusieurs pièces ont été publiées sous son nom sans qu’il les ait composées. Ces fausses attributions ont entraîné une confusion sur l’œuvre réelle de Schubert, affectant la manière dont ses compositions ont été interprétées par la suite.

Les motivations derrière la contrefaçon dans la musique classique peuvent être complexes. Certains faussaires cherchent à gagner de l’argent rapidement en exploitant la demande pour des œuvres de grands maîtres, tandis que d’autres cherchent à faire entendre leur voix en se cachant derrière le nom d’un artiste célèbre. Des études psychologiques montrent que la pression sociale et le désir de reconnaissance peuvent mener certains artistes à commettre des actes de fraude. La peur de l’échec peut les pousser à tricher, croyant que leur talent ne sera pas suffisant pour se faire connaître par leurs propres moyens.

Les faussaires utilisent diverses techniques pour créer des œuvres contrefaites. Cela peut inclure la composition de nouvelles œuvres dans le style d’un compositeur, la falsification de manuscrits ou la création de faux enregistrements. De nombreux faussaires imitent le style de compositeurs célèbres pour créer de nouvelles œuvres qui semblent authentiques. Par exemple, Joaquín Rodrigo, le compositeur espagnol, a été influencé par les styles baroque et classique, et des faussaires ont tenté de reproduire son style dans des œuvres qui ont été ensuite attribuées à lui.

Falsification de Manuscrits

La falsification de manuscrits est une méthode courante parmi les faussaires. En vieillissant des papiers et en imitant les signatures de compositeurs célèbres, des faussaires peuvent créer des documents qui semblent authentiques. Un exemple emblématique est celui d’Aldo Ciccolini, un pianiste qui a découvert dans les années 1970 des œuvres prétendument écrites par Chopin dans des collections privées, mais qui se sont révélées être des contrefaçons.

Un autre domaine de la contrefaçon concerne les enregistrements. En 2001, un scandale a éclaté lorsque des enregistrements d’orchestres prétendant jouer des œuvres de Beethoven ont été découverts comme étant de qualité inférieure, trompant les collectionneurs et les mélomanes. Les entreprises d’enregistrement ont dû faire face à une crise de confiance, provoquant une revue de leurs pratiques de vérification.

Les conséquences de la contrefaçon dans la musique classique vont au-delà de la simple tromperie. Elles soulèvent des questions éthiques majeures sur la propriété intellectuelle et la valorisation de l’art.

L’Impact sur la Réputation des Compositeurs

Les faussaires peuvent nuire à la réputation des compositeurs en faussant l’attribution de leurs œuvres. Par exemple, des œuvres de Antonio Vivaldi ont été faussement attribuées à d’autres compositeurs, entraînant une dilution de son héritage. Les chercheurs musicaux ont dû retracer l’origine de plusieurs pièces pour clarifier l’attribution, ce qui a perturbé la perception du travail de Vivaldi dans l’histoire de la musique. Lorsqu’une œuvre est exposée comme étant fausse, cela peut affecter la valeur de l’ensemble du répertoire d’un compositeur. Les institutions musicales doivent renforcer leurs méthodes d’authentification pour protéger l’intégrité de leur collection. Les musées et les bibliothèques musicales prennent des mesures rigoureuses pour authentifier les manuscrits et les partitions afin de prévenir les fraudes.

Qui a écrit le Requiem de Mozart ?

Non la version du film Amadeus de Miloš Forman n’est pas fidèle à la vraie histoire du célèbre Requiem de Mozart. Dans la version officielle, pas de Saliéri ni de mystérieux messager annonçant la mort prochaine du pauvre compositeur, mais un comte, Franz von Walsegg-Stuppach, fou amoureux de sa femme, Anna, et habitué aux supercheries dans le monde de la musique. Il prétend composer ses œuvres mais ne fait que recopier des partitions déjà existantes. Quand le comte Walsegg perd sa jeune femme, il commande au prometteur Mozart un Requiem pour honorer la mémoire de la défunte. Le jeune compositeur commence à faiblir et doit terminer d’autres partitions mais se met à la tâche. Mozart n’achèvera pas son Requiem. Sa femme, Constance entre en jeu et demande d’abord à Joseph Eybler de finir la partition mais celui-ci ne fait que compléter quelques lignes. En réalité, c’est son ancien élève, Franz Xaver Süssmayr qui achève définitivement l’œuvre avec l’aide de notes laissées par son maître. Le comte n’y verra que du feu et donnera à Constance un gros cachet, très attendu par cette dernière.

Face à la montée de la contrefaçon, plusieurs institutions musicales ont renforcé leurs protocoles de vérification. Les musées, les bibliothèques et les maisons de vente aux enchères investissent dans des experts en musicologie et en conservation pour s’assurer que les œuvres présentées au public sont authentiques. Des experts en musicologie jouent un rôle clé dans l’authentification des œuvres. Par exemple, le Musée de la Musique à Paris a mis en place une équipe dédiée à l’analyse des manuscrits et des partitions, permettant ainsi de distinguer les véritables trésors des contrefaçons.

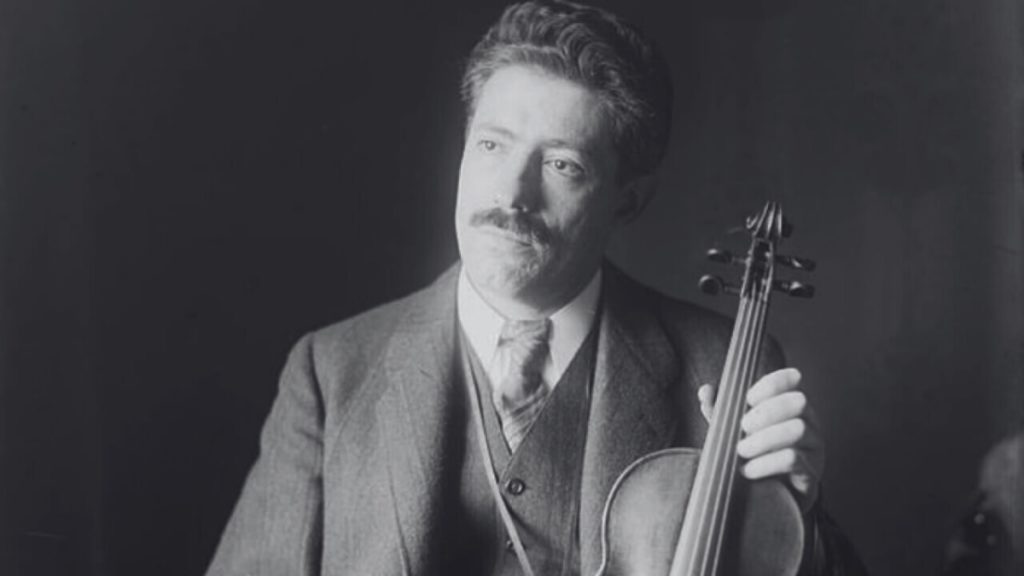

Un autre exemple autour des œuvres de Mozart; En 1931, Marius Casadesus de la célèbre famille de musiciens, présente le Concerto Adélaïde que Mozart aurait écrit à l’âge de 10 ans pour la fille aînée de Louis XV, Adélaïde. Sceptiques, les critiques demandent une copie originale ou un manuscrit que le violoniste est incapable de remettre. Ce n’est qu’en 1977 que Marius Casadesus avoue qu’il est l’auteur du Concerto Adélaïde pour violon. Il aura fallu un litige relatif à un droit d’auteur pour que le musicien se dénonce. Pourtant le violoniste avait tout prévu et introduit son œuvre dans le catalogue Köchel (catalogue référent de toutes les œuvres de Mozart ).

La sensibilisation joue également un rôle crucial. Des initiatives éducatives sont mises en place pour informer le public et les musiciens sur les dangers de la contrefaçon. Des conférences, des ateliers et des publications sont organisés pour éduquer les professionnels de la musique sur l’importance de vérifier l’authenticité des œuvres.

L’Affaire des Manuscrits de Beethoven

En 2006, une collection de manuscrits prétendument écrits par Beethoven a été retirée d’une vente aux enchères lorsque des experts ont prouvé qu’il s’agissait de faux. Cette affaire a mis en lumière la nécessité d’une vérification rigoureuse dans le marché de l’art musical. Dans les années 1990, plusieurs œuvres baroques, prétendument écrites par des compositeurs tels que Händel, ont été révélées comme étant des contrefaçons modernes. Des musicologues ont été appelés à examiner les œuvres et à déterminer leur origine, entraînant un débat sur la valeur des copies modernes.

Pour mieux comprendre l’impact de la contrefaçon dans le monde de la musique classique, les musiciens et d’experts se mobilise comme par exemple Sophie Dupont, musicologue « Le phénomène des faussaires dans la musique classique est à la fois fascinant et alarmant. En tant que musicologue, je me rends compte à quel point il est crucial d’analyser et de vérifier l’authenticité des œuvres. Chaque fausse attribution nuit non seulement aux compositeurs, mais aussi à notre compréhension de l’histoire de la musique. »

L’univers des faussaires dans la musique classique est un phénomène complexe et intrigant, qui soulève des questions profondes sur l’authenticité, la valeur et la réputation. Bien que les faussaires puissent être motivés par le désir de reconnaissance ou des gains financiers, leurs actions ont des répercussions durables sur la perception de la musique classique et quelques fois sur la réputation des compositeurs.